La Politique Agricole Commune (PAC) 2023-2027 : une transition vers une agriculture plus durable et responsable

Après quatre années de négociations, la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Cette réforme introduit des changements notables avec le Plan Stratégique National (PSN), les éco-régimes, et la conditionnalité sociale des aides, une avancée à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Bien que la PAC continue de s’appuyer principalement sur des paiements à l’hectare, ces ajustements la rendent plus respectueuse de l’environnement et des droits sociaux.

Qu’est-ce que la Politique Agricole Commune (PAC) ?

Créée en 1962, la PAC est la première politique européenne visant à soutenir l’agriculture et garantir des prix abordables aux consommateurs. Elle évolue avec le temps pour intégrer le développement durable, la sécurité sanitaire et la cohésion des territoires ruraux.

Créée en 1962, la PAC est la première politique européenne visant à soutenir l’agriculture et garantir des prix abordables aux consommateurs. Elle évolue avec le temps pour intégrer le développement durable, la sécurité sanitaire et la cohésion des territoires ruraux.

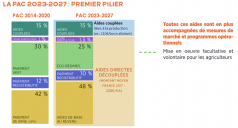

Représentant près d’un tiers du budget européen, la PAC redistribue des fonds aux pays membres. La France, en tant que principal bénéficiaire, reçoit environ 9 milliards d’euros annuels. Ces financements se divisent en deux volets : les paiements directs aux exploitations (premier pilier) et le soutien au développement rural (second pilier). En France il est surtout composé de l’indemnité pour les zones agricoles défavorisées, avec un budget de plus de un milliard d’euros (avec un cofinancement national).

Quelles sont les grandes évolutions de la PAC 2023-2027 ?

La réforme de la PAC 2023-2027 apporte plusieurs innovations pour renforcer l’impact environnemental et social de l’agriculture européenne.

-

Le Plan Stratégique National (PSN)

Chaque pays membre élabore son Plan Stratégique National (PSN), validé par la Commission européenne. En France, ce plan a été finalisé le 31 août 2022 et fixe les modalités de mobilisation des fonds selon les objectifs européens.

-

Les éco-régimes

Les éco-régimes constituent la principale nouveauté de la PAC 2023-2027. Désormais, 25 % des aides directes seront réservés aux exploitations adoptant des pratiques environnementales améliorées (principe du paiement pour services environnementaux).

Trois voies d’accès aux éco-régimes sont proposées :

- Pratiques de gestion agro-écologique (ex. rotation des cultures),

- Certifications environnementales (HVE, agriculture biologique),

- Infrastructures écologiques (haies, jachères).

Lors des arbitrages sur le plan stratégique national, le ministre de l’Agriculture a fait le choix d’écorégimes accessibles afin de permettre au plus grand nombre de s’orienter sur des pratiques agro-écologiques. Cet objectif a été atteint : en 2023, 91 % des agriculteurs se sont engagés dans un éco-régime, mais cela questionne sur l’impact réel sur l’environnement car les éco-régimes sont de fait accessibles sans grande évolution des pratiques. Cet engouement a eu pour conséquence de réduire les montants indicatifs. En 2023, ils étaient de 45 à 62 €, 92 € pour le niveau spécifique agriculture biologique. Le bonus haie, peu sollicité voit lui sont montant progressé en 2025 (de 7 à 20 €).

-

La conditionnalité sociale des aides

Pour la première fois, la PAC inclut des exigences sociales. Les aides sont conditionnées au respect de normes sur la sécurité au travail et les contrats de travail. La CFDT Agri-Agro s’active pour donner du sens et une réelle effectivité à cette avancée historique pour l’amélioration des conditions d’emploi et de travail en production agricole. Nous interpellons sur les moyens nécessaires qui devront être attribués aux services d’inspection du travail en charge des contrôles de l’application du droit du travail. Nous n’avons pas encore de bilan de la première année d’application de la conditionnalité sociale en France.

Autres changements importants dans la PAC

Convergence et conditionnalité environnementale

La PAC 2023-2027 maintient le principe de convergence des aides et renforce la conditionnalité environnementale avec des exigences de préservation de l’écosystème. Toutefois la révision express de la PAC au printemps 2024, suite aux manifestations des agriculteurs, les ont grandement allégées.

Réforme des aides couplées : un soutien renforcé pour l’élevage et les protéines végétales

La PAC 2023-2027 introduit des modifications aux aides couplées, qui ciblent spécifiquement certaines productions agricoles pour en assurer la viabilité. En France, la réforme des aides couplées bovines a suscité des inquiétudes parmi les éleveurs, car ces aides, conditionnées par la production, bénéficient maintenant de manière différenciée aux élevages de bovins mâles et femelles. Cette répartition vise à soutenir à la fois les filières de bovins allaitants et laitiers, favorisant une meilleure valorisation de la production de jeunes bovins.

Par ailleurs, pour répondre aux besoins croissants en protéines végétales, la France a presque doublé l’enveloppe dédiée à cette filière, en partie grâce à une réduction des aides aux bovins. Cette augmentation soutient la production de légumineuses et de protéagineux, un axe stratégique pour renforcer l’autonomie en protéines de l’agriculture française. Ces aides sont complétées par le plan France Relance, qui encourage également le développement de cultures de protéines végétales.

Enfin, une nouvelle aide couplée est introduite pour le petit maraîchage, contribuant à l’approvisionnement local en fruits et légumes. Ce soutien spécifique vient répondre à une demande accrue pour des produits de proximité, en ligne avec les objectifs de durabilité de la PAC.

Pourquoi cette réforme est-elle intéressante ?

En allouant des ressources substantielles aux pratiques durables, et en renforçant les droits des salariés agricoles, cette nouvelle PAC marque un tournant vers une agriculture plus verte et plus juste.

Gageons qu’il s’agisse d’une PAC de transition avant une future Politique Agricole et Alimentaire Commune (PAAC), orientée vers une agriculture durable et une meilleure prise en compte des enjeux sociaux.

>> Pour aller plus loin :